苏州双祺北交所IPO:毛利率比同行均值高5.3个百分点 研发费用率4.35%

挖贝网 10月17日消息,苏州双祺(874685)的北交所上市申请材料于6月底获北交所受理,并于7月24日收到审核问询函,保荐机构为中信建投。

苏州双祺是一家以智能装卸设备为核心产品的智能物流装备供应商,2023年、2024年,公司业绩增长有所放缓,其中营收增速分别为11.77%、2.25%;归母净利润增速分别为34.70%、11.55%。毛利率方面,2024年公司毛利率为23.66%,比同行业可比公司毛利率均值18.36%高5.3个百分点。

研发方面,截至2024年末,公司研发人员44人,占员工总数的11.89%;2024年研发费用率为4.35%,同期同行业可比公司均值为6.62%。

公司拟募集资金2.03亿元,用于智能物流装备产能建设项目。招股书披露,该项目将扩大建设自有生产基地,通过购置设备,持续强化伸缩机生产能力。资料显示,2024年公司智能装卸设备产能利用率为81%,公司智能装卸设备主要为伸缩输送机(简称“伸缩机”)及配套功能拓展装置。

业绩增速放缓,毛利率比同行可比公司均值高5.3个百分点

苏州双祺是一家以智能装卸设备为核心产品的智能物流装备供应商,形成了以伸缩输送机产品为核心、多种物流装备多元化发展的综合性业务体系,产品主要应用于电商、快递等领域,客户覆盖京东物流、顺丰控股、菜鸟供应链、圆通速递、申通快递、极兔速递、韵达股份、百世物流等国内物流行业知名企业,并拓展了FLASH EXPRESS、Nido Machineries等海外客户。

2022—2024年,苏州双祺营业收入分别为3.58亿元、4.00亿元及4.09亿元,归母净利润分别为3040万元、4095万元及4568万元。从增速来看,2023年、2024年营收增速分别为11.77%、2.25%;归母净利润增速分别为34.70%、11.55%,公司营收、净利润增速均有所放缓。

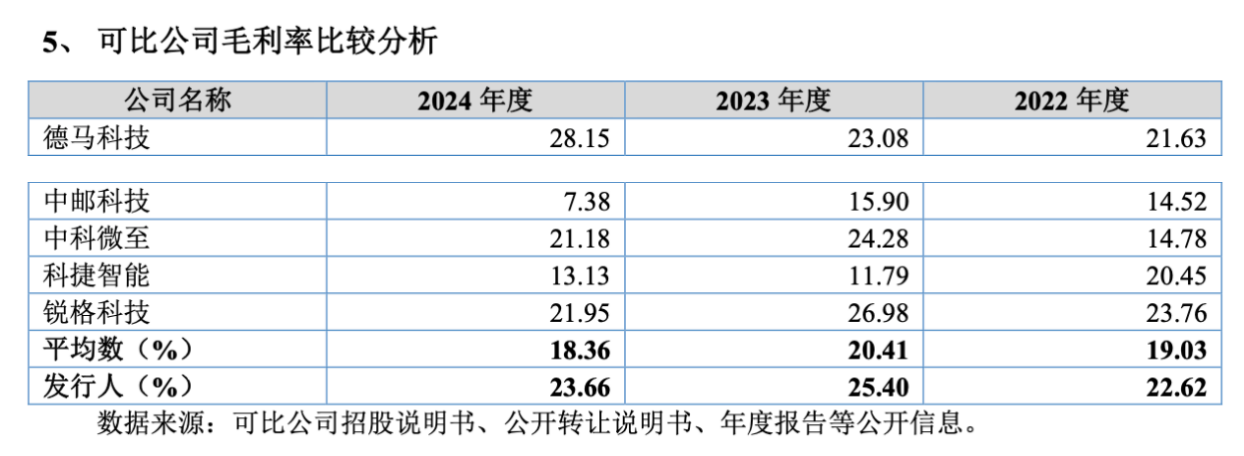

毛利率方面,报告期内,公司毛利率分别为22.62%、25.4%、23.66%,同期同行业可比公司毛利率均值分别为19.03%、20.41%、18.36%。对于毛利率高于同行均值的原因,苏州双祺在招股书中披露,主要系细分产品领域、业务模式、产品结构等差异所致。

问询函中,北交所针对公司业绩增速放缓、毛利率高于同行均值发问。业绩方面,要求企业说明收入和净利润增长率逐期下降的原因,期后是否存在业绩下滑的风险,并充分揭示相关风险。

毛利率方面,要求企业量化说明公司报告期内毛利率高于可比公司且变动趋势不一致的原因。并说明公司毛利率是否存在下滑风险,并充分揭示相关风险。

2024年研发费用率4.35%,低于可比公司均值

苏州双祺在招股书中从成熟稳健的创新体系、持续多维的创新动能、行业先进的创新表征、扎实全面的技术储备、高效广泛的产业转化、公司符合创新性量化指标要求六个维度阐述自身创新特征。

苏州双祺表示,公司是国内少数拥有大型金属工件精密制造能力的物流装备制造商之一。还表示,公司伸缩机产品技术指标处于国内先进水平。对于上述表述,北交所在问询中,要求企业说明相关表述的主要依据、是否客观准确。

研发投入方面,2022年度、2023年度和2024年度研发费用分别为1106万元、1826万元和1779万元,占当期营业收入的比例分别为3.09%、4.57%和4.35%。而同期同行可比公司研发费用率均值分别为5.4%、5.97%、6.62%,公司研发费用率低于同行业可比公司均值。

研发人力资源方面,公司研发团队核心人员保持稳定,并积极引入专业人才,2024年末有研发人员44人,总人数占比为11.89%。北交所在问询中要求企业按照相关规定披露公司最近一年研发人员数量以及占员工总数的比例。

募资2.03亿元扩产智能物流装备,去年核心产品产能利用率81%

苏州双祺此次发行拟募集资金2.03亿元,用于智能物流装备产能建设项目。

据介绍,该项目将扩大建设自有生产基地,通过购置折弯机、智能焊接系统、协作机器人等设备,持续强化伸缩机生产能力,并重点生产5节及以上的大型化伸缩机,以及自动化程度更高的半自动伸缩机;同时,项目还将生产整车快速装车系统、火车装卸机、飞机舱内自行走装载机等智能物流装备产品,持续丰富公司产品矩阵。

资料显示,苏州双祺核心主营产品为智能装卸设备,收入占营收的比例达80%以上,具体涵盖伸缩机及各种配套功能拓展装置。

招股书披露,2024年度,公司智能装卸设备产能利用率为81.00%。对此,北交所在问询函中,要求企业结合拟生产产品已有产能、产能利用率及产销率、在手订单、客户拓展情况、市场需求及竞争对手产能情况等,说明募投项目建设必要性,是否具备足够的能力和空间消化新增产能,是否存在产能过剩风险。

相关阅读

- 转战A股折戟 泰丰智能重返新三板基础层 实控人手握超百项专利

- 雷特科技2025年净利4586.43万 较上年同期增长2.42%

- 点击网络推出2025年股权激励计划 聚焦算力服务业务发展

- 信诺技术将挂牌新三板:主营搪瓷材料 董事长汤上陶瓷公司技术员出身

- 久祥科技将挂牌新三板:家族全资控股 客户、供应商均高度集中

- 双阳股份将挂牌新三板:实控人夫妇持股100% 2025年1-4月应收账款占比高达249%

- 润天化学即将登陆新三板:家族掌控+客户高度集中 第一大客户为实控人妻子公司

- 丰茂供管新三板挂牌获批:谢明浩控股80.49% 瓮福集团、川恒股份等为主要客户

- 昌力科技将挂牌新三板:研发人员占员工总数16.33% 主营导弹发射系统核心部件

- 新赣江2025年预计净利1100万~1600万 葡萄糖酸盐系列下游产品市场需求减少

推荐阅读

快讯 更多

- 01-28 11:21 | 启佑志愿重磅升级:首创“就业导向型”志愿填报新模式,破解升学与就业脱节难题

- 07-09 13:16 | 三重焕新,启航未来——Pivotal中文品牌发布暨乔迁新址、新官网上线

- 04-10 11:21 | 为“首发经济”注入创新动力,CMEF见证宽腾医学影像技术革新

- 02-20 18:53 | 手机也要上HBM芯片?三星计划推出移动版HBM,预计首款产品2028年上市

- 12-30 16:40 | 国产首款DDR5内存问世!价格战开启,复制长江存储击败三星路径!

- 12-30 16:36 | 华为手机回归第一年:全年销量或超4000万台 有望凭借Mate 70在高端市场击败苹果

- 11-26 18:19 | 众兴菌业拟与涟水县人民政府签订《招商引资合同书》 拟投资设立涟水食用菌产业园项目

- 11-26 18:16 | 美芝股份中选vivo全球AI研发中心-精装工程采购项目(标段二)

- 11-26 18:14 | 健之佳拟用不超1亿回购公司股份 维护公司价值及股东权益

- 11-26 09:53 | 格灵深瞳收购深圳市国科亿道科技有限公司部分股权并增资5000万